来源:时代周报

KL�4vr|i,� 2010-04-07 22:46:37 第73期

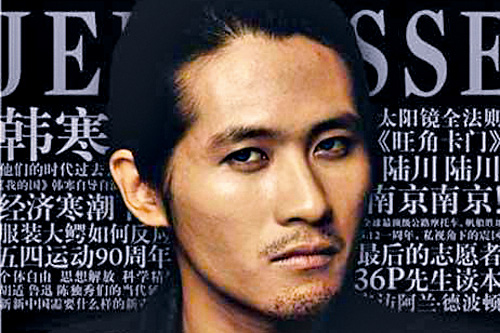

���k.("<)� 7-`�iI�(N< 《时尚先生》2009年5月号封面上的韩寒。

q;L~5q."E� X

0e#w?��� 开篇

q;L~5q."E� X

0e#w?��� 开篇:

z-;2)�RkV2 5V"g,�]'Nd 《插科打诨的时代终将成为过去》 本报评论员 彭晓芸

|���)+;��d <yz&>

�+9, 个案:

v�5`

Q7ZZ i{5

,mS�&� 《韩寒什么时候会OUT?》 本报评论员 李 铁

B?p18u$i#l /R!��/)�sg 纵横:

Kt\#|-{CH- i�Q�J�[?l` 《从“大院”到微博:中国话语变迁60年》 本报评论员 唐明灯

�

}���J-+^ 1@�vlbgLr@ 访谈:

SxW�K@)tP� :qL1jnR�^� 《李公明:韩寒话语并非反抗的唯一途径》 本报评论记者 韩洪刚 实习生 徐伟

Q���l.abU� �J8:f9a:|M 《王晓渔:当下话语的基本特征是断裂》 本报评论记者 韩洪刚 实习生 徐伟

xI��b^x=|h E�|>��oseR F�at�L�c|[ ————————————————————————————————————————————————————

M->$�'Zgh` 插科打诨的时代终将成为过去 ,�s��l�n�0 WPu{

]<p�l 本报评论员 彭晓芸

6|AD]�/t^K Z�Q��'bB5I N]iu

�o.�� “插科打诨”不是一个贬义词,很多时候它像长了胡子的蒙娜丽莎的微笑,解构荒诞和霸权于无形,但当一个时代正在日益呈现插科打诨的集体无意识时,我们必须加以警惕和反思。幸运的韩寒,不幸地成为了一个解剖这个时代的隐语和密码。

Y��N

V4'�� �Mz#<Vm4 插科打诨,原意指戏曲演员在表演中插入一些滑稽动作和诙谐的语言来引人发笑,后泛指不庄重地开玩笑逗乐。

� mZ�^ev�; iw�)�^;�8q 在某些场合之下,插科打诨是一种幽默,譬如强势者遭遇挑战,被扔鞋或扔鸡蛋,来一句“我知道你的鞋是10码的”或者“亲爱的,我早餐一般吃鸡蛋火腿肠,下次请再扔根火腿给我”,这是强权者化解异见的自嘲。但在某些场合之下,插科打诨却是无力感的表达,是弱者的自我安抚。譬如心里明明想做刁民,却故作幽默状地说,“让我做个幸福的良民吧”;心里明明觉着韩峰就是个腐败的干部,却要强装豁达地说,“韩峰是个好干部”。

:UDT!

5FNO i1�k#WgvZR “插科打诨”仅是一个中性词,它本身既不面目可憎,也不熠熠生辉。韩寒并不是我们这个时代插科打诨的唯一标本,但他给这个中性词汇注入了正面的价值,并导向一种更多维的智性。这用来描述韩寒的话语方式,大概不是过度阐释,而是对时代复杂性可能的审慎。

M

PI=^r�c2 E"[h2�0`\/ 当然,韩寒又不仅仅是插科打诨,他比插科打诨多一些,不然,他就是周立波了。韩寒不是周立波,而是被美国《时代周刊》瞩目的青年领袖人物。这也注定了,韩寒因其影响力之大被附加着过多的寄望。一些知识分子或公开或私下地肯定韩寒,指出韩寒的影响力大于N+1体制内学者的合力。这恐怕也不是自谦,而是一种哀怨:潜台词是,一些学者正在悄声无息地滑入失语状态,当然,其中永远不乏站起来振臂一呼者,但已经远远不及韩寒的莞尔一笑那样吸引眼球。当一个人在承受着不可承受之重的时候,我们有理由怀疑,如果不是大众的判断力和趣味出了问题,就是这个时代出了毛病。

k7\

,N�o�} ubZc�pqm?Q 韩寒不仅是偶像,而且胆子够大。胆子大也因为他不操心饭碗,当他不谈论国是,不插科打诨,他可以谈论赛车,可以成为年入数百万的赛车手,再不济,也可以出“博客书”,拿体制内知识分子不敢想的版税。这,都是韩寒的底气。

af��NqK~�� w] ��=q>�p 如果因为韩寒的“底气”比你足,每个人就都兴高采烈地甘当围观者,看着韩寒替你舞蹈、替你言说,甚至不惜把韩寒推上神坛,那只能说,这不但暴露了我们的自私和怯懦,又是另一种意义的“被代表”;如果因为韩寒粉丝比你多,每个人就佯装热爱韩寒式话语,甚至恨不得摇身一变就用韩寒的语言说话,那只能是,我们正在用同一种话语制造狂欢的假象,成为另一种意义的“大合唱”。

d]<S/�D�'i ^�;�=L|{Xl 美国人尼尔·波兹曼说:“有两种方法可以让文化精神枯萎,一种是奥威尔式的——文化成为一个监狱,另一种是赫胥黎式的——文化成为一场滑稽戏。”当下的中国,似乎对这两种趋势均抵抗力不足,一方面是因言获罪的案例仍然不能消除,另一方面是插科打诨式的集体话语正在吞噬力透纸背的直接言说。

�l\%LT�{$e /swNhD�Q"o 人们正在变得越来越缺乏耐性,对“数学的美感”、“音乐的灵光”、“道德的重量”乃至“公平正义尊严幸福”统统失去兴致,却只能对“局长的日记”、“赵薇的肚子”、“书记有新欢后杀情妇”等等兴趣盎然,乐此不疲。而我们时代的话语方式,也正在被喧嚣的集体无意识形塑为微博上的“正话反说、长话短说”,饭局上的“黄段子”、“红段子”,除此之外,我们似乎已经不会说话了,假设谁突然一本正经地要跟你讨论中国人的“苦痛和疾病的社会根源”,你一定一把推开他(她)。

K>x�+*UP�L F,'rW:{HMt 如果把插科打诨比作拆房子,韩寒肯定是那个把拆积木游戏玩得最好的小孩,但如果我们一直做着粉丝状学着拆房子,总有一天,房子还是要盖起来的,我们却早已丢了建房子的本事,连墙是如何刷的,也遗忘得一干二净了。我们整日忙于大笑,却对“一个因为大笑过度而体力衰竭的文化”毫无防备之心,对“插科打诨”的时代过去之后要谈论什么,缺乏准备。

�">D7wX,.> ]> �36{k]& 同样是畅销作家、被誉为“美国精神”的安·兰德,在谈论“金钱的意义”、“工业家的牺牲”、“资本主义的道德意义”,在批判“二手货”的本质,提出创造者才是时代真正的英雄。就连前美联储主席格林斯潘、甲骨文CEO埃里森,都是安·兰德的忠实拥护者,格林斯潘甚至宣称读了兰德的书,最终确立了自己的人生道路。

Od��5I:p]N m�f\eg`'4? 但我们鲜见哪位赞美韩寒的著名人士,宣称自己受到了韩寒著述的影响,充其量,他们只是感激韩寒作为反抗者的姿势站得如此漂亮,他们只是快慰于韩寒替他们说出了那些如鲠在喉的妙语。但我们不能不对这种言说方式的单调抱以警惕,不能把正向建构的话语方式拱手让“含泪劝告”的余老师垄断,不能不考虑,我们将以什么来馈复我们的下一代,当他们浸泡在“干部干部,就是干好部下”的语言环境中……

��mp�ysnKH %

XS2��;�V 4月7日,韩寒在回应入选“时代人物”候选时写下难得一见的正经话:“我经常自问自己,我为这个充满着敏感词的社会做出了什么贡献,可能到最后我只贡献了一个以我的名字命名的敏感词而已。”“我经常非常的惭愧,我只是一介书生,也许我的文章让人解气,但除此以外又有什么呢,那虚无缥缈的影响力?”

Kfl#78$��d D`�C#O

7.N 聪明的韩寒是清醒的,糊涂的是这个时代和它所愚弄和伤害的追随者。当人们以游戏的姿态谈论“感觉的政治”,却不具备真正的“政治的感觉”的时候,他们只能把这种幻象转化为对一个“文坛坏小子”的顶礼膜拜。

_��)6�N&u8 6�7{>��x�[ 但是,一个插科打诨的时代终将成为过去,如果这不是臆断,那么,就希望下一次,除了韩寒,我们还能谈点别的什么吧!

PGa�Y�Yc3X �L}�x,>hbT (返回顶部)

`�7�mRU�Dz : ZWK�rn�G #FQk�wX'g� k�;W`6:Kjp 韩寒什么时候会OUT \WN���,��. �S#wy�+�*� 本报评论员 李铁

r}]%(D]�(v QFYO_$1�Y) 最近,《时代周刊》公布了2010年度“全球最具影响力人物”候选人名单,除了奥巴马、希拉里、李光耀这些“老套”的候选人之外,韩寒也位列其中,这令韩寒的粉丝们有点受宠若惊。

N�+M^�e`H�

�~�.�H�*" 《时代周刊》赋予韩寒的头衔是“中国最畅销的作家之一”,而实际上,韩寒今天的盛名绝大多数并不是因为那几本上了畅销书排行榜的文学作品,如果仅仅是因为那几本讽刺中国教育的小说,韩寒真还很难实现与郭敬明的多大区分。

Obb"#��W@3 V.U9�Q{y�" 尽管他本人相当不屑郭敬明,但遗憾的是,他早期小说的读者,和郭敬明的读者,区别只是一个中学班级里不同的群体而已。即使他的小说再畅销,恐怕也很少有25岁以上的读者关注。如今盛赞韩寒的一些文化名人,比如鄢烈山、张鸣、梁文道、陈丹青等人,也很少有人会去看他的小说。

vl�67Xtk4� Yl#|+xYA5[ 当然也不是因为他的赛车成绩,苛刻一点说,对于普通公众,韩寒参加的那些赛车赛事可能还没他本人有名。更不可能是因为他长得帅,尽管他的发型和长相都酷似谢霆锋,但即使完全整容成了谢霆锋,也上不了《时代周刊》的榜单啊。

t/�`�~(�0F %pk'YA{M)q 今天的韩寒,核心竞争力还是要落在“公民韩寒”、“公共知识分子韩寒”、“意见领袖”这一面上。当然,一流的国内赛车手、畅销书作家、帅哥,这些身份无疑也使“公民”、“公共知识分子”的头衔,来得更容易一些,更炫目一些。

#y:,owo3�I {ICW"R�lcs 不管他本人口头上喜不喜欢这些头衔,但这是事实:今天韩寒的公众影响力主要来自他的博客,来自他在博客中对各种社会热点事件的辛辣评论。

-�=)Al^V4T -���IF3'VG 韩寒是当代鲁迅吗? EBl?��oN7E ��s%c�>G�e 截至4月7日,韩寒的主博客的累计访问量已经达到了3.46亿次,早就成为了中国点击量最大的博客。他达到这一访问量,只用了253篇文章。一篇文章的点击量过百万,可谓是家常便饭。以最近的一篇《韩峰是个好干部》为例,阅读116万次,评论1.1万条,转载1190次,收藏619次。

^�^C�@W?.z ]1k"'XG4,� 试问,当今中国,乃至当今世界,有几人的言论能有如此的影响力?

��JX!��@j3 Y!C8@B$MR3 韩寒是不是当代的鲁迅?这其实已经不是一个问题,事实已经作出了最好的回答。作为这个时代的意见领袖,他的言论已经深深嵌入到了诸多公共事件当中。仅以影响力论,韩寒不是当代鲁迅,谁是?

?��5e�]^H} 3j2#'J�f|: 韩寒的走红一不靠权力,二不靠有组织的炒作,而且还不能说他是靠媚俗,因为他赢得了不少大牌公共知识分子的赞赏。从这个角度来讲,他肯定是个中高手。

J jp)%c#�_ U�'K{>"~1a 我常觉得人的思维能力应该细分为很多不同的区域,就好像有人数学天生厉害但外语总是不及格一样,是很不同的一些天赋。对于社会政治等问题的一种批判思维能力,一种识别谎言的综合判断能力,是有别于智商的一种能力,这种能力很难用考试来测试。甚至与知识的多寡并没有必然的联系。

p,'Z{7�H�G ?�cRGdLP'D 相信很多人都会看到这样一种现象:同样是考上清华的省状元,但在有关社会、政治、历史等问题的判断上,批判思维能力差距极大,有人天生判断敏锐而精准,有人却极容易被蒙骗,甚至可以被称为“脑残”。

]`,��ja�D� !|�@�h

U�/ 我们姑且称这种能力为“批判思维能力”,对于公共知识分子而言,这种能力具有核心价值。在我看来,韩寒的“批判思维能力”很强大,天分相当高。仅就天赋而言,国内时评界的名家能比得上韩寒的,为数不多。

0`D`

�Je<t SWpvbs.'so 他的敏锐常让我想起傅斯年,一个“批判思维能力”在胡适之上的人。即使韩寒没走作家的路,最后做了学者,我相信他的学问也一定做得不错,至少充满灵气。

pi�|P�&?yw ]/klKq�z�� 这可能也是韩寒不屑于一帮教授们的批评的原因,因为以大多数批评者的能力,还跟不上韩寒的思维。

�g{d(4=�FM �4`M7

3k0� 我并不认为韩寒很狂,很叛逆。狂嘛,像这么聪明的人难免都有那么一点。叛逆则完全说不上,因为在绝大多数社会问题的判断上,韩寒秉承的是当今世界最主流的价值与常识,只是在我们这个特殊的语境下,有些人却觉得这是叛逆。这就不是韩寒的问题了。

mIy|]e`S�J G�&�LOjd�2 这个“鲁迅”太山寨 �M�1

�

5_

��~� ���WO 从韩寒开始走红一直到现在,对他的评价一直都充满争议,对韩寒的水准不屑的文化人,绝不在少数。这些批评,韩寒本人显然已经无法作简单回应,因为其中的很多批评,是切中了韩寒的局限。如果对这些批评进行一个粗略的概括,那就是:韩寒的评论缺乏技术含量。

�^��}PG*h|

�qV

Df�98 不管是批评还是赞美韩寒的人,都会提到韩寒说的都是“常识”。赞美他的可以说,他用谐趣的语言捍卫了常识,其实有时候这个时代最缺的就是常识。比如,陈丹青说韩寒只是“一个说了大实话”的人。郑渊洁说他很像《皇帝的新衣》中说真话的小孩。

t6��J��M%� vz1y�H�%~E 批评他的人说,韩寒仅仅只知道一些常识,认为韩寒的文章其实没有多大价值,只是擅长痛打落水狗,他所 “针砭”的时弊,都是思维健全的公众早已看清的流弊而已。这些东西,并不需要多大的洞察力,更像是加长版的新概念作文,对思想的推进功能不明显。说这就是公共知识分子的思考,实在是说我中华无人。

].e�4a;pt� ��k~,({T<� 而被韩寒的粉丝们大为推崇的文采,不过是些抖抖小机灵的俏皮文字。这些油滑的插科打诨文章和脱口秀差不多,其启蒙意义相当有限。或者说,韩寒的文章还难说有多大的启蒙意义,因为那些喜欢读韩寒博客的读者,早已经对这些问题有了相同的判断,阅读只是寻求一种一起围殴的快感而已。韩寒的文章,既没有为读者们提供一些新的知识,也没有提供一种新的视角,狂欢之后,倒没剩下什么。

d%w�y@���h {Jx��-Zo>' “老虎们”都到哪里去了 o��oW;�s<6 8M,A�FZ>�F 哪个时代都需要一些机灵的插科打诨的“怪才”,但一般来讲,这样的“怪才”不太可能成为一个时代公共知识分子的主流,更别说成为一个时代最有影响力的意见领袖,但韩寒做到了。这显然不是因为韩寒的个人有多伟大,而是这个时代出了点问题。山中无老虎,猴子称霸王,“老虎们”都到哪里去了?

uz%<K(

:Ov O"6

(k�{` 按照常理,承担启蒙重任的公共知识分子,学院派应该是主流,因为他们能最先突破信息和理论的封闭,在理论和知识上都具有优势。但自打上世纪90年代中期以来,学院派集体衰落了。发生了什么事?这确实是一个值得探究的话题。原因当然是多方面的:

N��">4I�)

H/�?@UJ5�m 首先,思考当下的社会问题,公众似乎已经不再需要多复杂的理论和多有技术含量的东西。

�������m�: >&�g^ `��� 这个说法听起来有些奇怪,我们来看看三十年来思想界发生了怎样的变化。

d��o�$+ Eh �m�2�|%�AD 在改革开放的初期,妨碍中国社会进步的主要还在于思想层面的欠缺,也就是说,经过了长时间的混乱,整个知识和思想资源极其匮乏,人们还不知道怎么做是对的。社会进步的最大阻力在于与一些错误的思想作战。一旦人们知道怎么做是对的,一定会照着对的方向去做。因为在改革初期,来自于利益层面的阻力很小。

R5K�Oa�i�! a(Fx�1��`} 在这个背景下,启蒙的主要需求就是知识,因此,从80年代初一直到90年代中期的十几年,学院知识分子英雄辈出。至今活跃的学院派知识分子,几乎都是那个时代冒出头来的。

�'Jl |-RUd [S<1|hk

s( 在那十几年里,启蒙的几条主线都在几个学术领域里推进,有对当代史的研究与反思,有对中国传统文化的研究与批判,还有对西方经典及理论的译介与传播。从80年代初一直到90年代中期,你可以看到研究与思考越来越深入,学理上的探讨越来越精致和专业。

�xB��<^�ar *\�!>2

�2* 开始是一批老先生带着刚冒出头的青年一辈从普及常识入手,从极其有限的学术资源来阐释启蒙,李慎之、王元化等老先生带着恢复高考后的新三界们开始了破冰之旅。到90年代初,一批学术训练更加健全的新锐逐渐成长起来,学问和思想都越来越成熟。将早期的《走向未来丛书》的那批参与者与后来留学归国的刘小枫等人所做的学问与思考作个对比,我们能很清楚地看到一个进步的轨迹。学者们的西学越来越好,看问题也越来越深入。

�{k"t`uo_� gFQ\zOlY8a 在90年代中期,新三界一代挑起了公共知识分子的大梁,刘小枫、秦晖、徐友渔、贺卫方、朱学勤等人都是那个时代的活跃人物。而他们的70后学生辈,继续学术思想推进的势头本来毫无悬念,因为他们有着比新三界们更健全的学术训练,外语功底也更扎实,很多人更是直接从国外学成归来。

.4�&p���i� uihU)]+@t/ 但这批70后的学院派,却成了思想史上的失踪者,今天还活跃着的体制内学院派,依然是秦晖等老面孔。这是为何?

��-��\dcs? %/:0x:�n�s 一个很大的原因就在于,90年代中期之后,改革和社会进步的阻力已经不再是思想和知识的问题,利益成了前进的主要障碍。形成了这样的局面:道理大家都知道,但是出于利益,就是改不动。随着矛盾与问题的积累,中国的许多问题已经成了秃子头上的虱子,有点正常思维的人都能看懂,根本不需要什么高深的理论来指导了,启蒙事业对学院派知识分子的需求逐渐降低。

,^K}_z�\9f D�Y(pU/q�� 另外一个原因也不可忽视,那就是高校的体制问题,糟糕的学术环境和待遇,使得很多的优秀人才不愿意去做学术研究。加上高校内体制的巨大束缚,也使得70后、80后的学院派很难有人作为公共知识分子冒出来。

T>cO

{��I ??u�*qO�:p 因此,我们可以看到一个现象,近几年活跃起来的公共知识分子多半都是脱离体制生存的,比如陈丹青、艾未未,还有韩寒。他们都不靠体制内的资源生活。身自由了,心才自由。

�r|�,_qNrw Xvr�7�qowL 互联网时代言说方式 _<���LJ�Q�

}8e_����� 说到韩寒的走红,就不能不说互联网带来的言说方式的巨大变革。

pc���ra�rj E'ay

@YA�p 前面我们说,当改革的阻力由思想变成利益以后,启蒙就进入了一个瓶颈,而且在这个瓶颈中,一卡就是十几年。公众暂时已经不再需要学院派来分析深刻的道理,而对于媒体所展示的各种耸人听闻的煽情报道,也有了相当的审丑疲劳。

K�}j�["p<! ^S�%xa�A9� 如果道理已经烂熟,而你又无能为力的时候,你会怎么办?调侃与自嘲,正是弱者的典型表达方式。人们开始变得不好好说话了,因为已经没多少好说的了。而韩寒插科打诨的俏皮话,正好挠到了这个时代的痒处,互联网的普及为挠痒提供了一个绝好的服务场所,韩寒也很快因为搔痒而名闻天下。

&�h<\jqN�/ �P]mJ0�1@' 互联网给读者带来了资讯的爆炸式增长。那个资讯匮乏、一个办公室订阅一份报纸、连中缝广告都舍不得放过的时代已经被互联网资讯炸没了。据说网民们阅读时,在一个页面上停留的时间越来越短,他们更需要快餐,而且,不管多好的文章,都必须轻松好玩。这正是最近微博火热的原因所在,而韩寒的博客文章,其实就很像微博。

�B}�U��:c] �BG�Oaj�YD 推特公司的创始人杰克始终很难理解,在美国,推特更多的是用来做生活交流的社交网站,而中国的推特用户们为何却热衷于在上面谈政治。他不知道,中国的网民们,有时候只是需要一种围殴的发泄和狂欢,微博的虚拟世界,是最好的场所。也因为同样的道理,韩寒成了这个时代“最好”的公共知识分子。

ZCC T����� ���2.>a�L� 虚拟世界里的围殴与狂欢,归根到底太飘渺,当这种找到共鸣的新鲜劲开始过了的时候,当油滑的俏皮话和微博一样泛滥之后,没有多少干货的韩寒,也自然不会那么火了。

�h�q|�I%>y jo}yeGb�U� 韩寒说他2000年后就不怎么看书了。如果我们的社会发展度过了这个煎熬的瓶颈期,当中国的社会问题不再像秃子头上的虱子继续摆在那里的时候,这个不读书的韩寒,可能必须拿起书本,搞点更有技术含量的东西才能避免被OUT了。

dWK"T�kf\ e\7��AtlW" 从这个意义上来讲,我们都盼着那个不读书的韩寒早点OUT了。

q4y� ��sTm m*f"Y"B.1I (返回顶部)

��n)�t�'?7 �T?�+%3z}8 o�0�}�k�RL �D���<wz%* 李公明:韩寒话语并非反抗的唯一途径 b�CL/"�O�B V�<&^zIJUR 本报评论记者 韩洪刚 实习生 徐伟

V7}]39m�(s ��s,�;�7m� 访谈嘉宾 李公明 广州美术学院教授

\M�U-D,��@ fuQk�}OW�{ 韩寒话语好玩,但需要警惕 aT_%G&.��� dMl�J2\�]u 时代周报:讨论这个时代的话语方式,韩寒是绕不过去的。怎么评价他的话语特点,以及我们时代的言说方式?

Ur�RYK�-g� �=v:}{~M^$ 李公明:韩寒的话语是当下许多人比较愿意接受的。因为他的嬉笑怒骂与调侃更切合年轻一代的生活语言,从语言形式上看就有一种明显的特征:从语态、语气,乃至整个语言的应用都使人感觉到它不属于他们所厌恶的、不喜欢的那个语言体系。

iz-�B)�^8. %5

yP^B�L0 我觉得,韩寒的话语包含了内在的、真实的、价值上的取向和判断,这是用不着怀疑的。但是我们也必须看到,他的话语是一个时代的商业大众文化的产物,更多地折射出商业时代的语言狂欢色彩。

o^8�Z� cN> ���uy'q�Iq 对韩寒我固然很欣赏,作为年轻的思考者和写作者,他的自由探索、他的思想与立场都是我所赞赏的,而且他能获得这么多网民的支持。然而并不能说这种表述途径就是最好的、就是对意识形态表述的唯一的语言途径。

fG�_<HJS(~ gC�L?�{oVU 事实上,我们还可以从许多公共知识分子的著述、他们对社会事件的评论中看到,他们并不擅长于韩寒式的话语方式,但是他们在学术背景的厚度、思想的深刻性和表述的准确性方面,肯定有些人是做得比韩寒更好,我想这是毫无疑问的。这既不是对韩寒的苛求,也不是要建立一种什么样的比较。指出这个问题的目的,是要说明我们不能简单地以在当下网络上的影响力去评判一个人所表达的思想、观念的真正价值,那种仅以网络影响力来评判公共知识分子的工作肯定是不对的,不应该有这样一种思维方式。相反,我认为一些真正有价值的思想,很可能目前还没有那么多人狂热地追捧、认同,但是随着历史进程的发展,它们的真正价值和深刻性会得到证明。

_X]\#^UiO2 ]*]#I?&'Hx 时代周报:因为韩寒所具有的影响力,我们在赞赏他之外,是不是应该保持一种清醒:像他这种话语方式的流行,会不会存在一种内在的风险?比如说,以解构的方式陷入一种油滑与无聊。最近,韩寒写过一篇文章《韩峰是个好干部》,实际上就是在价值观和现实之间进行了一种倒反。这在阅读的快感之余,会不会造成一种复杂的后果?

�T jrz_o)� ]VcuD05�"C 李公明:这的确是一个比较重要的问题。我认为我们应该有一种自我警惕,这种警惕是建立在这样的前提上的:假如所有的公共知识分子和思想者都被这种话语方式所迷惑,觉得只有这才是最好的表达方式,从而放弃他们原来各自严肃的、朴素的表达方式—如果这样的话,对于公共知识分子话语的多元性来说无疑是一种悲剧,这是要警惕的。

��b�H�K[Z5 y)��K!l�:X 但是,从实际情况来看,能够无条件地、毫无警惕地认同韩寒话语方式的人,恐怕更多的不是那些能够作出很深刻、很严肃思考和话语表达的人。对他们来讲,韩寒的存在就会有一定价值,就是说他们通过接受这种话语方式,对主流的话语所传播的价值与信息表示怀疑。通俗来讲,对这些人使用其他的严肃的话语来讲述,他们未必会听得进去,他们甚至可能连听的兴趣都没有;而韩寒的这种话语,他们觉得好玩、觉得不太沉重,就愿意听、愿意接受。

y�E_�T#FN� ��\`oP\�|Z 当思想变成表达程序和话语元素 F"����| �; VYw<8�AEFY 时代周报:日本思想家丸山真男在《日本的思想》一书中有一句话:“在知识阶层中,潇洒的倒逆语的运用者与普通民众的生活实感,或轻易地与苟同于民众生活实感的大众传媒结成奇妙的联盟,以致使得进步知识分子陷入两者夹攻的孤立状态。”这是不是可以描述韩寒在我们时代话语中的状况?

m�e+u"G9I; �jb83��Y>� 李公明:对,我觉得目前关于这种话语的创作的方式,也的确是有一种迷惑。因为韩寒的话语不仅仅是调侃、讽刺、轻松,它还包含有一种心态,即对于新的词汇的发明欲望,发明一个新的表述方式,使它变得流行。

!~��_6S�*~ �&��WJ;�s* 其实,这最早是从春晚现象延伸开来的。每一年的春晚都会有那么几句话或几个概念被人们广泛地流传,成为生活的用语。现在网络语言、韩寒语言体系里面也是这样,这种语言现象不能简单地说它好还是不好。它们被流传,是因为其概括性、生动性,但是这种现象如果过度地泛滥则可能会导致我们所使用的语言在消费的意义上去耗费它的真实含义。比方说,人们会竞相发明一些这样的话语概念。当然这种发明的背后是某些公共事件、公共行为,其真正的创作者来自于某些公共机构,特别是权力机构的一些不得当的行为。但是这样的一种语言的热衷发明和消费,毕竟会与严肃的、朴素的思想渐行渐远,会产生一种过于花巧的作用,也就是陷入一种语言的狂欢。在宣泄过后我们会发现我们的思考仍然可能是非常肤浅的,对现实的改变仍然是软弱无力的;但是在语言的狂欢这个层面上,可能我们已经满足了,已经用去了我们的很多精力。

��m8,jV��R UpSa7F�:Uw 时代周报:我也有这种感受,很多的写手,包括微博上的一些表达和流行的段子,往往利用语词本身的逻辑和张力,惯于巧妙地说巧话,但一些基本的价值关怀在这样的巧智中却丢失了。

I1 +A$�<Fa �>�Hwf/Gf[ 李公明:而且这样一种话语方式还有一个潜在的问题,就是对于培养写作的人、思考的人可能会有不利的影响。因为它可能会启发一些比较聪明的人感觉到进入任何一个问题领域,最需要的可能并不是对这个问题的真正研究,而是掌握一套可以万能应对的语言表达方式。所以我们在文学评论、艺术评论、社会评论里面,看到很多的写手掌握了某种语言的表达程序和元素之后,就变得什么都可以去谈论。如果真的有可能会产生这种作用,我觉得它的负面影响是很大的。

ZuN�Uha&�a ���*ORa@�x 时代周报: 丸山真男接着指出,“但这种‘反叛’的姿态,往往发挥着顺应现实的功能”,你怎么来理解这种说法?

VoC|z� Rd_ [U@�;��EeS 李公明:这种说法可能会让反叛者感到不太舒服和服气,但是作为反叛者,我们不能回避这种质疑。所谓 “顺应现实的功能”是有多种层面含义的,并不仅仅指在价值观念上顺应现实权力,同时也可以指语言本身对现实的适应。例如它所俘虏的受众,人们会感觉和满足于它的过瘾,它的宣泄功能,但仅仅停留在这个地方。对于它所真正要反对的那种话语体系宰制下的那个群体来讲,它一方面有其锋利的一面,但同时由于它的不断地生产、不断地复制、不断增添着娱乐的性质,反而会让那部分群体觉得这种语言其实并不真正具有威胁性,就像麻药一样,可以不断地麻痹双方的感受。

�#D�A��,�* U�_�C[9Z'P 时代周报:“思想浸泡在噪音当中”,现在各种话语的狂欢,会不会妨碍我们进入一个更为缜密的理性世界?

Ov~��vK�\� U9Gg#M4�tY 李公明:当然,因为话语的这种狂欢现象,与我们所欣赏的非常细密地、真实地、朴素地思考一些重大问题的语言状况有很大的距离。但是一个时代的话语现象肯定不是孤立的,它与这个时代的生活、人们的欲望冲动、不断受影响的价值观念都有很内在的联系。在这种情况下,作为一个读书人、一个知识分子怎么去看待这种现象,是需要作出很清醒的估计的问题。

dthtW�nB@� 9l<}�`/@}W 其实,我反复表达的一种立场和态度就是,要看到它的合理性,同时又要看到它的荒谬性;对我们个人来讲,我觉得关键是不要去追逐某一种潮流。你应该去了解、也可以去欣赏,但是如果不是经过写作者本人的真正思考,而是纯粹为了加入某一种有光彩的语言风景中去,那对于思考者、写作者而言,可能会是一种非常大的损失,甚至是一种悲剧。

cof+iI~9O% Sa�h!��|9� 文艺复兴以后,出现了许多的喜剧,嬉笑怒骂或者说语言的不正经等等,这实际上是对那样一个统治时代的反抗。那么,这样的一个语言时代是不是很快就会过去呢?我想我们很难作出怎样的一种预测。它取决于社会的发展:既取决与大众的娱乐文化、商业文化的发展,同时也取决于思想性力量与严肃表述的力量在未来社会中的发展。

aHkt �K/� #9rCF �3P� 公共话语:回到严肃和朴素 G�{u�(�pC^ �A�K/�/]

� 时代周报:你提到文艺复兴之后的这种类似的语言现象,能否从西方的这种话语变迁,来给我们作一个预想,它大概会沿着什么方向演化?

8'-E>+L� � $[U��:D�k} 李公明:关于语言,我首先关心的是一种对公共问题进行价值评判与传播的语言,这种与公共政治密切相关的语言的发展的确应该受到极大的关注。在这样的一个维度上,我个人的预测是,由于在公民社会的建设过程中会有更多的、更根本的制度性问题摆在公民的面前;而且在公民社会建设过程中,必然会遇到更多的宪政的问题、民主的问题等等,这一系列的问题不断地浮出生活的水面并要求得到阐释,因此我个人觉得公共问题的语言表述方式,还是会越来越回到一个严肃的、朴素的话语轨道上来进行。因为在当下的语言空间下,是被迫地出现了这样一种狂欢和调侃,作为表达的一种方式。我们在建构公民社会的过程中,我们假定主导的力量是不断地向上的,不断地朝向民主,也就意味着人们真实的自由探讨的空间不是进一步地被压缩,而是必然会进一步地扩大。

U7xKu75�G1 1d���eK}5' 时代周报:实际上像韩寒这样的流行语言的狂欢,其基线是解构,而后面你说到的未来的话语则是一种建构?

2�UeK%-~W? J;S �Z"�I' 李公明:对,因为像他这种话语方式是一种解脱,让人们获得一种思想的撞击和审美的宣泄。而正面地去建构一种公民社会则需要有另外一种话语方式,这是肯定无疑的。在1949年一个新的政权产生之后,很快在语言上就产生了巨大的、断裂性的变化。当年,《人民日报》很快展开了关于正确使用汉语的讨论运动,就导致了1949年前后的公共政治语言上的断裂性的变化,同时也导致人们的生活语言的重大变化,出现了新的概念和表述的方式。所有这些都意味着一个新的政权和社会在建构过程中,其语言要找到自己最适合的表述方式。刚刚我们所说的公民社会的建构能不能在这样的历史过程中也获得某种启示呢?也有可能会,但是这里有很重要的一个区别:我们不能再期待用过去所谓的“毛语体”“新华体”来表述我们未来所要建构的公民社会,因为那种语言的表述方式,给人一种过于“庄重”、“严肃”的感觉,而且它的所有概念和诉求仅是给人以信心而已。

9ePR6W�S�4 P�a�h��*�, (返回顶部)

2=

)�V"lR\ :qvA'.L/;z f64}�#E|�w RHu4c��K!5 从“大院”到微博:中国话语变迁60年 pe�bNE

3`# o�rZwm9#]. 本报评论员 唐明灯

Im"�8+7�56 �)C�oJ9PO7 语言即是行为,话语关乎权力。法国思想家皮埃尔·布尔迪厄认为,语言应被看做是身体的一个维度。人与整个自然界和社会的全部关系都经由语言得到了表达。当将语言的运用视为社会实践的一种形式,而不是一个纯粹的个体行为和情景变量的折射的时候,就可称之为 “话语”。

X- �P%�^mK �#:E^($�v� 在现代文明的视野中,话语实践被认为在传统方式和创造性方式两方面都是建构性的:既有助于再造社会本身(社会身份、社会关系、知识体系和信仰体系),也有助于改变社会。

CuFlI?~8 z 'b�y�ao03� 自上世纪70年代末起,封闭、僵化、板结的社会开始开放、松动和裂变。而在这一过程中,语言变迁的轨迹深刻而明晰,总是能够再现其根植和生长的那个时代,印证社会的变迁。

Ch�'e'�EmI �jP3�1K{G? 尤其是上世纪90年代中期,互联网的兴起更是极大地改变了全社会的语言生态、话语权格局以及话语模式。随之而来的,是语言殖民化的末日、话语霸权的没落,以及社会话语的整体断裂、大规模的裂变,迎来了一个话语权日益平均,观点和表达方式日益多元,自由言说已呈不可逆转之势的新时代。

�l(Y\�@@t1 �4&<zkA�MR 对新中国流行的语言和话语变迁的历程作一个简单的回顾,可将被认为是改革开放起点的1978年,市场经济登堂入室的1992年,以及有中国互联网元年之称的1994年,当作中国近30多年语言和话语模式变迁的三个节点。

!N74�y�%=M [!j;jlh7}, 1949-1978:革命话语一家独大 �z0 J:"�M� 8E|FFHNK<2 语言和话语方式的革新,往往肇始于社会新旧更替之时。上世纪40年代末,新中国建立,全社会的语言和话语方式就为之一变,新的革命话语横扫一切,旧的话语体系被彻底颠覆和抛弃。这种革命话语一家独大的局面一直持续到70年代末,这是一个中国社会的语言风格和话语方式意识形态化最为彻底的时期,整个社会话语空间充满了政治斗争的意味。即使在改革开放30多年后的今天,在思想领域,这种意味余韵犹存。

�1B`Jv�Ntd X&gXhr#dL\ 计划经济体制、阶级斗争和不断革命论,即是贯串那30年社会主流话语的红线。这从当年的流行词汇即可窥一斑:一大二公,三反五反,四个伟大,五一六分子,过七八年再来一次,九评、十一次路线斗争—这些数字化的新词组,计划意识和规训意图俨然。而红卫兵、红太阳、黑五类、黑材料、白专道路,这类色彩鲜明、界限清楚的关键词,则是当时简单粗暴的是非观和价值判断的具体呈现。这种粗暴在十年浩劫期间达到顶峰,炮打、砸烂、抢班、夺权、粉碎、铲除等动词成为时尚,以及“打翻在地,踏上一只脚,叫他永世不得翻身”、“敌人不投降,就叫他灭亡”等语汇的流行,则无疑应归类为暴力美学的范畴。

xzb{g,c

� 4�h���WFgk 这一时期,伪民间话语大行其道。1958年郭沫若、周扬主编的《红旗歌谣》,就是官制民谣的典型。诸如“天上没有玉皇,地上没有龙王。我就是玉皇,我就是龙王。喝令三山五岳开道,我来了!”这类盛极一时的虚假抒情,被历史认定为民间美学包装的极权话语,是一种全民乌托邦的咏叹。而“土豆烧牛肉”、“不须放屁”、“千村薜荔人遗矢,万户萧疏鬼唱歌”等俚俗的言说,则因出自领袖之口,才能大行其道且人人成诵。

ZK`x(h{�p) 1�Gw_S?�$7 1980年代:思想解放与个体觉醒 h3(B�7n7� "Z#MR`;&29 上世纪80年代,国门开启,思想解放,西风东渐,往昔遭禁止和被批判的各种思潮和知识汹涌而至,精神饥渴的知识界,饥不择食地享用了一场以现代化为调味料的思想盛宴。然而席终人散,就会发现社会的话语格局并未有太大改观。知识精英们虽然获得了一定的话语空间,但沉浸在长期束缚解脱后的眩晕和狂喜之中,似乎处于一种暴饮暴食后的消化不良状态。

�`�,�s0^?_ ]T�>|Y�0�| 回望80年代的流行话语,依然是政治语汇一家独大,精英话语则充斥着文艺腔,动辄得咎却不接地气,民间的声音一如既往地缺席,往往只能作为“小道消息”口耳相传。

I|tn7|*-A[ V��;(Rg=�5 无论是“外国有个加拿大,中国则是大家拿”这样的讽世歌谣,还是学生们提出的“为中华崛起而读书”这类口号,仍然有鲜明的集体主义烙印。

F�#Bi*�YY� 50^CIL�Ko7 所幸这也是个体意识复苏和萌芽的时代,港台流行文化跨境渡海而来,让国人特别是年轻一代,体味到基于个人感受的别样情怀。而在本土,诗人和歌手成为了个体意识觉醒和表达的先锋,北岛“我不相信”的叩问,经由崔健的“一无所有”呼号,一直到海子“从明天起,我要做一个幸福的人”的吟咏。就为这个年代个人主体意识的觉醒,划出了一道美丽的弧线,成为至今让人感念和怀想的吉光片羽。

�

V>"N�VRY o@qI!�?p&� 1990年代:民间话语日渐喧嚣 ��y�HnN7&� a�sJ��t�6C 1992年,邓小平南巡讲话后,进一步改革开放成为既成事实,涌动而来的经济大潮,以摧枯拉朽之势冲击着旧秩序。发展才是硬道理、让一部分人先富起来、下海经商、恭喜发财等话语摇身变成了时代的最强音。市场经济的洗礼,个体生存的需求,不可抑制的物质欲望,彻底惊醒了全民乌托邦的迷梦。随之而来的是自我意识高涨。语言和话语开始断裂,日渐喧嚣的民间话语,声音渐起渐响、渐多渐强,并开始假精英之口,渗入公众媒体得以广泛传播。

�!|-:"hE1h GXwQ

)P�5] 当年火爆一时的王朔小说,就是这一时期语言和话语方式变异的代表。他以解构虚假、躲避崇高为己任,将草根的胡同土话、强横的大院习语和流布全国的宏大空疏的政治词汇搅拌在一起,以混不吝的姿态,迎着主流话语的刀锋而上,在白刃及肤的瞬间,总能灵巧地闪避,践行“玩的就是心跳”。他以“谁比谁傻多少”逆向构建自信,他“一点没正经”地教育“孩子”:“街上全是坏人,他们都叫你学好,好自个使坏”,借以痛诋时弊,排遣社会转型期价值观混乱带来的惶惑和愤懑,在赢得普遍共鸣和会心一笑的同时,也引起了许多把持了话语权而生恐滑脱的“精英”的嫉恨和恐慌,蔑称其为痞子。

�f!bGH-.r5 3A'9=h,lVK 这一时期草根话语,则需借民间艺术的形式,才有机会在社会主流媒体上呈现。以赵本山为代表的东北民间说唱艺人,融合了话剧手段衍生出来的小品及其演化轨迹,就是一个典型的例子。早期赵本山的表演,根植于民间和市场,源于底层生活,生机勃勃,充满草根智慧。其表达方式,多为揣着明白装糊涂,常常在装疯卖傻中夹枪带棒,不乏讥讽的锋芒,民间话语权和话语方式灵光乍现,广受欢迎。及至其登上了垄断话语强权的春晚,虽然表演技术日渐精进,但表演内容则日益变质。

"u��3�� N9 ]ht�x9ds=� 历经20年,以自轻自贱、践踏弱势,由高粱而强梁,以粗鄙慰藉精致,已经是赵本山小品的典型话语方式。

F-<c.

�0;6 �i�Uk#�0 I 1994:互联网开启话语平权 &`}ACTY�'P :au��q�#$B 是否拥有传播媒介,决定了话语权力的基本格局。媒介的缺乏,也是民间话语难以传播和被无视的根本所在。已故作家王小波对此有生动的描述:“在一个喧嚣的话语圈下面,始终有一个沉默的大多数。既然精神原子弹在一颗又一颗地炸着,哪里有我们说话的份?”

����=�/kT| R�_duPaWc@ 1994年4月20日,中国连入因特网的64K国际专线开通,实现了与Internet的全功能连接,被国际上正式承认为真正拥有全功能Internet的国家。

�L��D�bo=w ^)1!TewC�Y 全社会话语权力的格局也自此发生了深刻的变化。现在看来,中国互联网的诞生,其意义怎么估计都不过分。它终结了数千年话语权均被当权者和部分精英控制的历史。中国人与全人类几乎同步进入了众声喧哗的时代。

u�iq;{!dop _��Kv;hR�> 从此,一家独大、唯我独尊的话语方式成了明日黄花,民间话语终于在主流话语空间中获得一席之地,而且势必在未来的话语权力博弈中日益壮大。个人的权利和尊严,从此跃迁至一个崭新的高度,自我价值实现的途径得到空前的扩展。这一切,均在中国互联网15年的发展过程中得到了证实。

,��ik\MSS� �q]D�E

\*@ 由网络论坛、个人博客、微博客三个阶段着眼,可以概览中国互联网发展历程中,网络语言的生成、话语方式的演进以及话语权力格局的变迁,及其经历的一个从稀少到普及,从局部到全面,从特权到平权的过程。

ar��:qCq$\ RJ�E<1��!{ 互联网的群体交流,早期主要是通过论坛、BBS、新闻组和电子邮件等方式实现。最初的论坛参与者多为IT从业者和学界精英,除了专业讨论之外,文学写作、文娱体育消息是这一时期主流,语言和话语方式承接传统,并无鲜明显著的网络特色。

y<^h�M6S?Z \�o�cC'FmE 2000年起,网络论坛迎来了自己的黄金时段。上网人数的增加和身份日益多元化,涉及现实公共事务的话题逐渐成为论坛主流,无论是严肃的讨论还是轻松的调侃,均与官方话语方式有着显著的分野,具有民间特色、公民言说的特质。主导论坛话题的虽然仍旧是精英,但草根的创造性和活力已经开始初露端倪。斑竹、马甲、顶、沙发、楼主、大侠等网络语言开始流行。

Tl

S��904' �kj@m5�`�G 如果网络论坛仍然有传统媒体的胎记,那么,个人博客催生了全新的“自媒体”,改写了社会媒体的历史。有网上传闻称,某分管宣传的官员初见博客,当即惊呼:“这岂不是个人办报!”前《南方周末》记者翟明磊,则干脆将自己的博客命名为《壹报》,直接称之为 “一个人的报纸”。

�lTZcbaO?] 6�Z!OD(�/e 博客起始于1997年,但在中国的风靡却是得力于网友木子美以《遗情书》命名,刊载其性爱日记的个人博客。博客彰显自我以及影响读者乃至公共事务的潜力由此可见一斑。截至2008年,中国博客数量已经过亿。

IRbZ ;*3dO @O�|

l��A 也正是博客催生了公民报道者。无论是厦门市民为反对PX项目的散步、央视大火现场图文报道、还是广州番禺居民反对垃圾焚烧项目,都能看到博客的身影。而许多著名博客有千万乃至上亿的阅读人次者,数以百计,其巨大的影响力许多传统媒体已难望其项背。

�ka�<rlh<h *]�e�

�9/f 电脑运算速度的强大和网络的便捷,在为上网者提供自由言论空间的同时,也极大地改变了语言的生成和运用方式。政治及社会禁忌、网络管理、内容审查,与自由表达的冲动交互作用,造就了全新的语言修辞和话语模式。谐音、变形、隐喻、借代、模拟、通假、省略、会意、拆解、重组等均是新词新字涌现常见的手法,美眉、草泥马、河蟹、雷人、马勒戈壁、五毛、熊猫、有司、萱萱、弓虽以及火星文等例子俯拾即是。古为今用、洋为中用被发扬光大、更诉诸符号和视觉:、、、法克、谢特……极大地丰富了语言宝库。

�tR�XR/;3O 3gz4c1 s^: 2009:微博生成全新网语 gx=2]~O1(� 0c]3 ��,#� 2009年开始,呈井喷式增长的微博客,虽然也是模仿自国外,但并未妨碍其促使了一个全新的话语权力格局诞生。论坛精英高居话语金字塔顶端,靠长篇大论和远见卓识充当意见领袖的好日子一去不复返,博客以个人为中心而往往顾影自怜的弱点被轻巧地剔除。

kjRL|qx`a; eX��CH*vZY 微博客将每个用户的每一次表达限制在140个字之内,并允许用户自由选择发言者予以关注,创立了一个机会更为均等、权力更为平均的言论平台和信息传播媒介。其快捷的转贴和方便的对话功能,则大大加快了信息传播的速度,让内容审查和传播限制成本加大而变得前所未有的困难。

;|.IUXEgcF �Za'��}�26 在微博客形式和容量的限制下,寥寥数语即可成章,为许多不善长篇大论的用户平添了自信,也迫使善言者精思傅会、言简意赅,只有靠片语的内涵以及个人魅力,在传播竞赛中领先。同时让人的创造潜力迸发,有价值的信息得以广泛传播。兹举几则网友辑录的2009年推选微博为证:

�| (: �PX , �R� $ZZ4 ◎我要好好读书,长大之后去当城管……在街上碰到妈妈的菜摊时,可以慢慢追,慢慢撵!

[p9�6H)8YU V]|P>>`v9p ◎让少数人在人性方面先富裕起来。

/��S`d?�AV �2rq�Ym6� ◎杜蕾斯破产不是悲剧,杜蕾斯破了才是悲剧。

�.]�BJ�M?9 kt�iC�*|fd ◎若批评不自由,则赞美无意义。

2^fSC`��!� ���9m}c2:p ◎我怀疑他们在密谋策划要让我幸福。

_j?/O)M

c�

p 4Y�2AQ9 虽然未能彻底解决信息碎片化的弊端,信息自我整合的能力还有待技术进步予以强化,但微博客营造了一个迄今为止在形式上最为民主的言论环境,无疑是互联网应用中去中心化和平权的典范,以及无组织却能产生巨大力量的样板。值得一提的是,具有继往开来、兼收并蓄、多元共存特点的微博客,其全新的网络语言和话语方式形成的丰富生态,具有强大的自我调节机制,特别是强大信息的自我纠错机制。4月1日,一则假消息在某微博上疯传,但在人工未及反应的时间内,在用户的不断质疑和求证下,迅速得以澄清。

'+iqbc�Ud, ;�mX�w4�_{ 微博客诞生以来,在用户的通力合作下,在突破封锁、扶弱助贫、民主选举、灾难救助、疫情警报、舆论监督、慈善事业、澄清谣言、揭穿黑幕、伸张公义、守望相助等多方面都有卓越的表现,为我们展现了一幅虚拟现实与真实现实水乳交融,人情味洋溢的和谐景象,一个多元并存可资寄望的网络公民社会的雏形。

iYz!�:T�xP _;�u@xl�=� (返回顶部)

�Yv�P�s

�� t**o<�p#)f O^4K�o}��� ^��:�]~6p# 王晓渔:当下话语的基本特征是断裂 �A{ Ej�k|

QO3Q�R/W�w 本报评论记者 韩洪刚 实习生 徐伟

i]IZ�0�.?Y jHp�Fl4VPz 访谈嘉宾 王晓渔 (同济大学文化批评研究所副教授)

��*��!u

a? $qk�(��yzY 时代周报:你如何看待当下时代话语方式的基本特点?

�#��6�z�a

�q�j

<_�*� 王晓渔:“草泥马”的横空出世,是话语转型的重要标志。当下时代的话语方式的基本特征是断裂,即不同群体的话语方式截然不同,仿佛来自两个星球。

u

=�|

���A ^�v�r`t9EE 过去,网民们表达反对的语言,往往跟他们反对对象的语言是一样的。在“草泥马”事件后,生成了一种完整的表达不同意见的话语方式。为什么我又说断裂了呢?如果我们上网的话,我们会发现类似于草泥马的话语已经变成了主流,但是在另外一个世界里面,我们不停地听到什么“雷人雷语”,在我们看起来,他们为什么说这么奇怪的话,类似于什么“感谢国家,感谢父母”呀,几乎每个月都能大量出现。但是,恰恰是在这些人看起来,“草泥马”才是真正的“雷人雷语”,双方的话语方式完全不同—断裂形成了。

*_�tJ��;� ym�6�gj#2m 时代周报:你觉得网络是如何改造我们时代的话语方式的?如今众声喧哗,过度碎片化的言说方式,是否容易肢解思想,妨碍我们进入一个更缜密的理性世界?

0

hS(9y40� #3(�(�f�[� 王晓渔:网络的作用非常巨大。虽然经过白话文运动,但是话语的生产者基本还是由少数人控制,进入网络时代,一种匿名的集体智慧重新成为可能。我们看到的不再是被改造过的“民间文学”,而是原生的“民间语文”。民间语文其实是一直都有的,但是之前民间语文要被我们接受的话,它中间要经过一个筛选程序,因为对于普通民众,即过去所说的“沉默的大多数”来说,没有发声的空间,所以,经过筛选之后,民间语文是否还是它本来原生的,就值得怀疑了。但现在的网民可以直接在网络上发出自己的声音,而不在经过一个筛选过滤程序。

� `AxhA.&V Gu\�lV �c 话语不仅因为网络而分层,也因为不同的网站而分层,比如乌有之乡和凯迪网络、强国论坛和天涯社区完全不同,甚至同一种类型的网站也会存在差异,比如新浪微博和推特。我不认为碎片化的形式会肢解思想,当年顾炎武的《日知录》,从形式上看和微博也差不多。如果今天的思想缺乏深度,那是思想者的问题,不是网络的问题。

Ks.kn7�<�l &+7�G|4�!y 时代周报:说到民间语文,我们在历史的变迁中看到。在1949年之后,民间语文由于新的体制建构的原因而消失了。后来的改革开放,尤其是网络社会的兴起,它在民间又得到一种重新的发育。它也发出自己的声音,产生自己的语法。

=xPBolxm5U "hX�B_73)V 王晓渔:对,完全是这样,前面有三四十年的时间,民间完全被纳入国家的看视之下,没有自己独立的规则,即使它自发生出一些具有“反革命”性质的言论,也要迅速被归顺,因为只有被归顺了才能得到允许。在进入网络时代后,民间话语终于可以跟国家话语处在并立的关系,而不是隶属的关系。

�5#�$5c�t� usO��Ib�rQ 它的价值就在于它有抗争性的作用,但不是说违反统治,这种抗争话语我们以前也经常听到,但是它的话语跟它的反对对象没有区别。现在我们看到的这套话语,可以用来抗争,但是它也可以用来描述日常生活,非政治性的描述文化等其他领域的内容。它的这套话语已经是一个独立的世界了,不像过去一样会随着反对对象的消失而消失。

84Y�ZT+TEN ]y<<zQ_fhY 时代周报:在网络中,你有没有注意到现在精英话语与大众话语的分裂?

>T��wL�&la H��h0a\%�! 王晓渔:我倒觉得不是特别强烈,据我所知,像草泥马事件知识界都是能够认同的。所谓精英,也是一个很模糊的概念,文化精英、政治精英、经济精英完全是不同的指向。

1}jw�v_0lL M�UqV$#4@I 时代周报:我们看到网络话语里面,有这种插科打诨的状况,你怎么看?

Hbi2amfBu� y%x��n(B�n 王晓渔:在我看来,插科打诨还远远不够,与网络上草泥马的话语相比,过于正襟危坐。我不认为插科打诨就意味着不正经,正经和插科打诨完全可以并存在同一个人身上。其实权力是最怕笑声的,它不怕暴力,因为它掌握了最大的暴力,如果你跟它玩点暴力的话,它根本不担心,但是它怕笑声。如果我们去看“雷人语录”的话,它们在喜剧化的环境里面是很难生存的。

p�Yaq1_<�+ < �c[dpK5c 时代周报:我们看到韩寒的影响力也是如日中天,你怎么看待他的话语特点?

n�tE�f�-x< H��v<�jf38 王晓渔:反讽。我觉得反讽还不能等同于讽刺,它并不是把问题踢给别人,而是把它视为我们自己身上的,韩寒所批评的很多问题,完全是我们身上都有的问题,不是跟自己无关,只要进行谴责就可以的。反讽的一个很重要的内容就是把自己也算在内,把自己也作为反省的一个对象,不是控诉,不是谴责。对民众性格的批评,是把自己也纳入到里面去的。

a����[��Oi hFr?8�4sAd 时代周报:也就是说他并没有把自己从所批评的语境中抽离出来,有一种高高在上的感觉?

C]D�voJmBs roE*�8��:Y 王晓渔:对,他不是一种正义的批评不正义的道德姿态,他批评的问题是我们自身都有的,我们作为读者不是说看到他批评别人,我们就在旁边幸灾乐祸,看了之后一方面你会觉得它有喜剧效果,另一方面你会反窥,觉得悲哀,因为这也是我们自己身上同样有的。

:EZ"D#>y~

�uNG?`>4�> 时代周报:像这种状况,是不是反衬出我们社会的一种荒诞化?

�}|�4dEao\ 9`v[Jm% $m 王晓渔:对,而且是全民性的。看了韩寒的博客,你首先会觉得有喜剧效果,但是你还会觉得很悲伤,很痛苦,因为这些问题一方面他说得那样详细,但是另一方面这些问题这么多年,几乎没有得到什么改观,你会觉得自己无能为力。如果你是站在正义的一方,谴责非正义的一方,你不会觉得无力,你会有一种道德优势。

[�9xUMX^}� ^�n8r mh_% 时代周报:这种状况是不是它发挥了一种描述现实、顺应现实的功能,而不再去反抗?

/]"�2;e-s+ �3NC-)S �

王晓渔:完全不是,完全不存在这种问题,如果说它的效果仅仅是让大家哈哈一笑,那可能说是这样,使一个本来错误的事情,包上一件糖衣,但是它的核心还是会让你感受到你需要行动或者说相应的意识,它还是会唤起你的更多的思考,而不是让你终止思考,不是像赵本山、周立波似的,说得不好听一点,像过去的倡优一样的嬉笑怒骂,笑过后就结束了。韩寒不是这样,他首先让你感受到一种无力感,当一个人把问题推到一个极致的时候,你反而会置之死地而后生,当然韩寒没有这么夸张,但是他让你先把问题思考到一个绝境上去,他的所有的问题里头都有核心问题。

ypsT�:�uLT |T^�c(RpOE 时代周报:说到反讽,你怎么看待《韩峰是个好干部》这篇文章?这篇文章会不会有这么一种复杂的后果,因为他有这么多的粉丝,这么多读者,这篇文章在理解上会不会起到一个颠倒价值观的效果?

?#_�]�Lzn' �ee{8C~��� 王晓渔:(笑)这是非常典型的反讽性的文章,为什么说是反讽而不是讽刺呢?因为如果说那是讽刺的话,他就表面上说韩峰是好干部,其实他不是好干部,但是我们发现这篇博文写的是他真的是一个好干部,然而我们回过头来一想,怎么可能是一个好干部,因此,让你在是与非之间不是直接地得出一个谴责的结论。我觉得不存在混淆价值观的后果,就像我们平时吃饭说一个贪污十几万的官员是一个清官一样,难道我们就真的认同这个东西吗?我觉得这是不可能的。

i*E�e�(m]I K;�#9:

Z^+ 时代周报:插科打诨、巧话式的幽默盛行,恰恰是在映衬这个时代的荒诞与悖谬。你所期望的我们时代的话语方式是怎样的?

|csR"DO�qz w|WehN��Gr 王晓渔:我希望我们这个时代的话语呈现出多样性,不同的话语可以互相对话,现在已经出现多种话语,但是难以对话,只是断裂。对话的一个基本条件就是,不要认为自己的话语就是垄断真理,如果认为他可以垄断真理,是排他性的话,那就没法对话。断裂的修补也是这样,前提是你不能认为自己是垄断真理的,如果你先默定不用对话,别人就只有尊崇,那就不是对话,而是训话了。必须要放弃训话姿态,转向一种对话思维。

�0�6~�HV�v 9|R�R;k[�� 我觉得从趋势来看,话语的演进肯定是往多元化的方向发展,但是到底是继续拉大断裂的裂痕,还是从断裂转向对话,目前还难以判断。

jwZBWt )5� u�7k�w/_f� http://www.time-weekly.com/show.php?contentid-6456.html