《蜗居》–中国社会的一个切片

—-葛红兵专访

来源:长江商报 B15 评论周刊 作者:邓子庆 2010年01月09日

编者按: 去年年底,电视剧《蜗居》热播,很是吸引大众眼球,也引起舆论热议,禁播论、压缩论、涉黄少儿不宜论等等,一时甚嚣尘上。同时,该剧反映的小三、房奴、腐败等问题都引起了广泛讨论。对于这些问题,著名作家葛红兵有着他独特的看法。

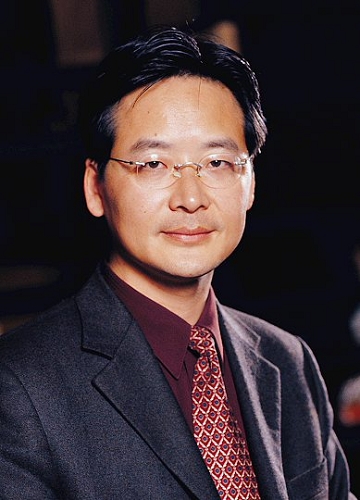

葛红兵,著名作家,批评家,文艺学教授,上海大学文学创意写作中心主任。

1 这个片子代言了人们买房难的心情

长江商报:最近一部叫《蜗居》的电视剧备受欢迎,引起热议,不知葛教授是否关注过这部电视剧?

葛红兵:关注过。这是一部有社会针对性的片子,思想上有可取之处,比一般的那种不痛不痒的片子要有意思。当然,艺术上还是粗糙了一点。姐妹两条线不均衡,妹妹一条线有些交代不够,可能是避讳吧。

长江商报:您觉得《蜗居》能引起广泛关注的原因在哪?

葛红兵:引起关注的主要原因可能有两个方面:一是房价的问题,有恒产才有恒心,但是,现在许多人买不起房,心情不爽,这个片子代言了这种心情;二是官场,这个片子揭露了一些官场现象,这种揭露在以前的电视剧中很少,电视剧因为投资大,成形期长,上市风险不可控,多数投资商自控非常严,不敢越雷池,这个片子有些突破,是好现象。

长江商报:很多人都说看完片子之后都有一种“痛”的感觉,不知您的直接感受是什么?

葛红兵:这个片子的力度其实还是不够的,原因也许不在编剧和导演,而在一些背景问题,我看完的直觉是“遗憾”,遗憾的是,有些话还没有说清楚。也不知道多少人真能看懂,到底这个片子是误导了观众还是真正点醒了观众呢?很难说。

长江商报:都知道《蜗居》直面了“房奴”这么一个社会问题,有人说《蜗居》就是在控诉房子罪恶,您同意这种看法吗?

葛红兵:房子本身没有罪恶,房子是人类的大发明,是人类和自然的关系的一种独创模式,动物没有这种能力,所以,不要说房子罪恶,最好赞美房子。没有房子,我们在赤道附近和近极地的地方,就无法生活,人类也不会有这么伟大的文明,人类的文明都是在房子里创造的嘛。中国的房子有点儿特殊:一是土地制度,比如中国的土地公有制,再比如,中国的乡村和城市土地的二元分割体制。这个特殊的国情我们要正视。

不过,随着城市拥房族的增加,这种体制上的情况将来也许会改变。比如房产跟地产的割裂,这个长久地看,不解决是不可能的,但是,短期看,还看不到解决的途径,这要等中国的城市化进程结束,目前我们正处于中国城市化进程最快的阶段,过去的30年,中国解决了接近3亿人的城市化问题,每年有3000万人进城,这个过程非常快,乃至被外国的某些经济学家形容为“影响21世纪人类生活”的世界大事。但是,我们要知道,这个过程是伴随着“土地”价值的“转移”这个事实的,目前这个转移还在进行,等到哪天结束了,可能会有大变局。再比如城乡土地二元分割的情况,体现在目前的房子的具体问题上,就是大产证和小产证的矛盾,将来肯定会解决。同房同权,就像同人同权一样,这个是大道理,小道理未来会服从大道理。这个过程会呈现为:全社会价值由城市向乡村回馈。

长江商报:冒昧地问,您出生苏北农村,做过小学教师、中学教师,您曾说您也有过“匮乏的体验”,那么您是否做过房奴或体味过“蜗居”的日子?

葛红兵:总的说来,目前的房产格局,比“国家配置”时代要好,国家配置、福利分房的时代,上海人要到50岁,才有三室一厅分,而且还得是高级知识分子,或者处级干部,多数上海人一辈子只能“一家人住一间房”里,我经历过那种阶段,刚工作那会儿,就是一间过渡房。现在,房价看起来很高,多数人在喊买不起,但是,我们要看到现在许多年轻人,甚至一些20出头的年轻人,刚刚开始工作的年轻人都有了自己的住房,比起他们的前辈,50岁才有房分,他们现在就住进去了,尽管要为此付出一生还贷的代价,也依然可以说:这是一种进步吧。

当然,这种进步是有代价的,有些代价本来是不应该付出的,仅仅是因为体制上的原因,这一代人付出得非常多或者特别地多。和他们的父辈比,是差不多的,他们的父辈为“社会公积”做了非常多的贡献,现在这一代人也在为“社会公积” 做贡献,比如我们现在的城市建设水平,各地基础建设水平等等,这是西方60年、100年的成绩都赶不上的,这是他们的贡献。但是,从未来看,他们的子孙会享福很多,相对付出得较少,如果这些财富不外流,不向特殊利益集团集中,将来会回馈在他们的子孙身上。日本和中国台湾,就有这个先例,只是在中国,因为体制原因,这种情况被特别放大了。

2 社会越轨?少儿不宜?

长江商报:我们谈谈《蜗居》的人物和内容吧。大家都知道,剧中的“小三”海藻代表的是一种类型,“小三”现象在当下已非个别的存在,在这种背景和语境下,您是如何定位小三的?您认为“小三”海藻和已婚男人宋思明的“爱情”属于一种社会越轨吗?

葛红兵:我想说的是,小三这个人物是被一种叫房子综合症的中国人病症给害了。房子其实只有居住功能,但是,人们,特别是中国人给房子赋予了很多其他功能,比如社会身份的象征功能,财富的象征功能,等等,这就出现了超越居住功能的对房子的需求:我买多套房子,我不住,但是,它象征我是富有阶层,等等,买房许多时候是为了自己的心理需求。

另外,中国人有一种特殊的民族心理:有男孩的家庭,必须为孩子准备婚房,否则,娶不到儿媳妇,现在上海人不敢生男孩,因为男孩是“建设银行”,女孩才是“招商银行”,这就出现了一代人买两代人房子的现象,这也使得对房子的需求放大了,放大了一倍。再次,中国的社会经济制度决定国家资本相对集中,民间资本保值增值的投资区域非常少,煤矿不能投了,就来买房,电信不能投了,也来买房,钢厂不能开了,来买房,民间资本积攒一点,就聚集到房子上,房子只能是畸形地高价,用畸形高价消耗掉民间资本。

所以,我的意思是要尽快开放人民币对外投资渠道,让民间资本出海买房、买地,我们去新加坡、马来西亚、澳洲,会发现那里不少房子、地产是由日本人、香港人、我国台湾人买下的,这个是他们适时地退出资本出海的自由政策结果,我们也要尽快学。

小三的个人遭际,其实不能用“越轨”来形容,什么叫越轨呢?这个概念是个封建概念,小三有她的权利,她有权为了爱情也好,为了其他也好,追求她看好的男人,她没有越轨,她和宋的关系本身也不越轨。宋的婚姻受到法律保护,但是,她和宋的关系也受到法律保护:她和宋无论怎样说,也是一种爱情关系嘛,尽管这种爱情的动机值得我们再分析。这里越轨的只有一个人:宋。他应该先处理好自己的婚姻,然后再选择是否和小三开始。这里应该谴责的也只有一个人:宋。他没有处理好三角关系,应该受到批判和谴责。

长江商报:我们在一些调查中发现,宋思明这样背叛老婆、在年轻美貌的海藻身上寻找青春的感觉的男人,却是该剧里最受年轻女性观众喜欢的,您认为原因在哪?

葛红兵:这种心态和心理是非常复杂的。这是对成熟男人崇拜的结果。生活上,他们有对付女性的经验,有让女性感觉特殊的舒服的能力;他们有相当的经济基础,有钱让女人舒服;他们有相当的社会地位,有能力让女人感到脸上有光。不过,对人物做过于简单化的分析,其实是有害的,宋思明跟海藻的关系,不能简单地用“寻找青春”、“权色交易”来概括,还有一些人性的成分在里面。但是,他这样的人受到女性的普遍青睐,却是不正常的。虚荣和享乐主义是这些女性做如此选择的心理因素,这对社会没有什么好处。

长江商报:当然,我们也注意到上了点年纪的人大多对“小三”海藻和宋思明的爱情持否定态度,认为有悖伦理道德,年轻人和年长者态度的差距,是不是证明了我国在物质经济急速发展的过程中存在一种文化堕落呢?

葛红兵:我是反对文化堕落论的,有一种人,一看到当下社会有些负面的东西,就说,我们从前如何如何好,就说,历史在倒退,人在倒退,国将不国了,这个想法要不得。海藻能和宋思明这样的人“恋爱”,至少说明,这个时代比一婚到底、一婚定终身的封建时代要进步一些吧?海藻敢于追求,能够追求(尽管是被动的)宋思明,也说明,我们这个时代女性的权利和自由更多了吧?

海藻和宋思明的关系,也不能说完全不伦:抛开宋思明和海藻的社会关系,单就两个男女来说,他们有权利选择相恋嘛。我们不能一见到三角关系就用“不伦”来看待,宋思明是贪官,贪官也有爱的权利嘛,就是囚犯你也不能说他不能恋爱吧。海藻和宋思明这种,不是当代社会的普遍现象,不能因为有这种现象,就说当代堕落了,更不能说,当代女人都堕落了,就像我们不能因为宋思明,就说当代男人都堕落或者当代官员都堕落一样。

长江商报:前不久传言广电总局要禁播《蜗居》,理由是色情、台词露骨。而有人说这是情色,非色情,您如何看待?

葛红兵:《蜗居》色情的成分我是一点儿也看不出来,我是建议,我们要尽快给色情一个“国家定义”,国家广电总局,弄个“国家级定义”出来,让大家好遵守,否则,一会儿你说这个色情,一会儿你说那个色情,色情就成了一顶人人可用,又人人说不清道不明的帽子了。这个帽子很可怕,比“色情”本身可怕一万倍。我说的是“色情的帽子”比“色情”本身可怕,色情本身害不死人,但是,色情的帽子害得死人。

那种说色情小说、电影能让一个人堕落成强奸犯的说法,我是不相信的,恰恰相反,西方那些开放色情读物和影视的国家,并没有出现性犯罪率比禁绝这些的国家更高的现象。但是,那种给人戴一顶色情的帽子,把一部作品打死,把一个作家、艺术家打死的情况我却见得很多。我主张给影视作品、小说等文艺作品分级,少儿不宜的就说明少儿不宜。具体到《蜗居》,我看没有少儿不宜的成分。

长江商报:记得您有一本书叫做《直来直去》,就提到中国社会常常在这个高估和低估之间徘徊。那么广电总局是不是高估《蜗居》的“色情”或是低估人的自我主宰的能力?

葛红兵:关键是总局总是想代替别人来“估”,他估完,别人还不敢顶嘴。

3 表现了黑暗就等于赞美了光明

长江商报:您的自传体长篇小说《我的N种生活》表述了一个农民在都市的“N种生活”,里面实际上就有类似困顿的“蜗居”形象吧?

葛红兵:需要说明的是,海藻和她姐姐还不是农民工。中国的农民工的“蜗居”问题是:什么时候给他们国民待遇?户口是个大障碍,这个歧视比房价带来的经济歧视还要严重,海藻等的问题是买不起房子,而农民工的问题是,他们没有权利买房子——没有同工同酬的权利,那么,他们的买房权从何说起?

长江商报:都说《蜗居》看似简单,只有几个人,但其中蕴含的社会关系都非常复杂,您认为呢?另外,您是如何看待《蜗居》所表露出来的黑暗的一面呢?

葛红兵:这是一部作品相对来说还看得过去的原因。真正的好作品一定是表现了社会复杂性,有相当的现实指涉力的作品。在我看来,表现了黑暗,其实就等于是赞美了光明。所以,我痴迷那种表现黑暗的作品,要远远超过那些一味表现光明,只会唱赞歌的作品。

长江商报:都说《蜗居》里面还蕴含了很多的生存哲学,特别是宋思明这类腐败官员的人生轨迹,您有何高见呢?

葛红兵:好的制度使坏人成为好人;坏的制度使好人变成坏人。所以,中国的官场制度建设还任重道远。关键是:一种好的官场制度应该让民众挑选官员,评审官员。换句话说:让官员对民众负责,而不是对上级负责。宋思明的人生是惨败的人生,他拥有的女人、身份都不靠谱,这是竹篮打水一场空的人生。大家不要只是一味指责,要反思,我看他值得同情的成分居多:大家帮他想想,他有什么能力和机会,用正道索取他所需要的呢?

http://www.changjiangtimes.com/pdf/2010191949197036887.pdf